【HEF党建小课堂100讲】第九十七讲:历史上的今天——1862年8月24日:北京同文馆成立

时间:2021-08-25

|

阅读量:

|

党建工会

|

为庆祝中国共产党成立100周年,北京市朝阳区总部企业联合会特别推出"HEF党建小课堂100系列"。本系列主讲党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等内容,希望通过我们的小课堂,能让大家学习到更多的党建知识,把党史学习教育作为提高思想政治素质的重大契机,充分发挥党史对总部企业的强大吸引力和感召力,引导大家全面认知历史、感悟组织光荣、感受自身责任。请记住我们的slogan是"学四史,守初心!"

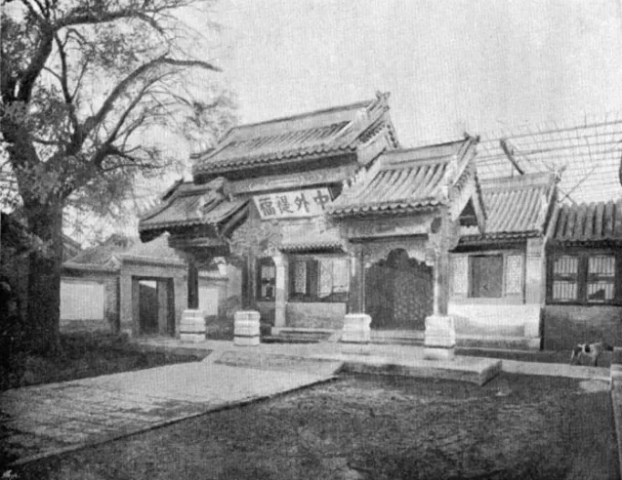

京师同文馆是清末第一所官办外语专门学校,由恭亲王奕訢于1861年1月(咸丰十年十二月)奏请开办,初以培养外语翻译、洋务人才为目的,以外国人为教习,专门培养外文译员,属总理事务衙门。。该馆附设印书处、翻译处,曾先后编译、出版自然科学及国际法、经济学书籍二十余种。此外还设有化学实验室、博物馆、天文台等。1902年1月(光绪二十七年十二月),并入京师大学堂,改名京师译学馆,并于次年开学,仍为外国语言文字专门学校。

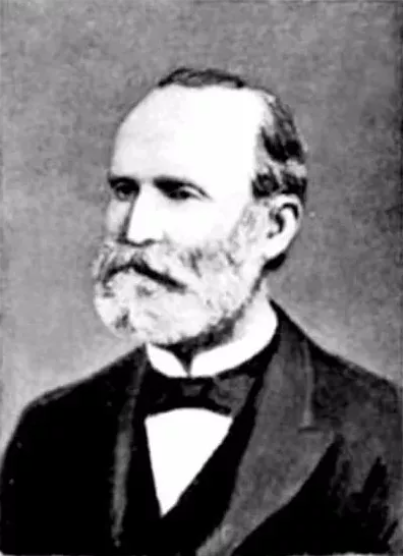

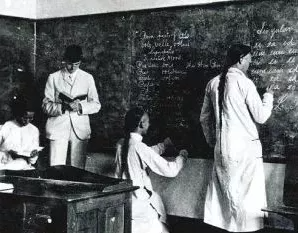

该校的倡始者是洋务派领袖恭亲王奕䜣。第二次鸦片战争刚刚结束,奕䜣在时任英国驻华公使馆参赞威妥玛的帮助下,请圣公会英籍传教士包尔腾担任首任总教习。该校隶属于总理各国事务衙门。初设英文馆(相当于系),后增设法文、俄文、德文、日文、天文、算学、格致(时对声光化电等自然科学的统称)、化学等馆。学制分五年、八年两种。八年制又分前馆、后馆。后馆学有成效者升入前馆。学员兼学天文、算学、格物、化学、医学、机器制造、西洋史地和万国公法等科。该校设管理大臣,最后一任管理大臣是孙家鼐,设总教习、副教习等职。先后在馆任职的教习有数学家李善兰、物理学家徐寿等。外籍教习有包尔腾、傅兰雅金、欧礼斐、马士、丁韪良。美国传授士丁韪良总管校务近三十年。 丁韪良 丁韪良是清末在华外国人中首屈一指的"中国通",同时也是一位充满争议的历史人物。光绪十一年(公元1885年),得三品官衔。1898年又得二品官衔。1898-1900年,任京师大学堂总教习。创立北京崇实中学,(现北京二十一中学)崇实中学第一任校长。他在中国生活了66载(1850-1916,期间大约有4年时间不在中国),期间历经太平天国、第二次鸦片战争、洋务运动、戊戌变法、义和团运动、民国建政等重大历史变迁。他曾在宁波宣教十年,先后担任同文馆和京师大学堂的总教习30多年,是当年在华外国人中首屈一指的"中国通",他不仅会说流利的中国官话,更熟谙中国的经史子集,能用中文写流畅的文章供中国士大夫阅读。他集宣教士、教育家、翻译家、著作家和外交家于一身,是中国近代教育的先驱,中西文化的桥梁。作为一个宣教士,其使命本是传播基督教信仰,但因他多年从事教育、翻译等实际工作,并长期担任北京同文馆和京师大学堂的总教习,使他有意无意之中在中国近代政治、教育和外交等方面,扮演了一个重要角色。 丁韪良有"基督教的利玛窦"之誉,在晚清能坐到"中国外交学院"(同文馆)校长,以及京师大学堂"西校长"的高位,恐怕利玛窦都难以与之比肩。在晚清急需现代外交知识来与西方打交道的情况下,丁韪良以译著《万国公法》作为敲门砖,成功地打入了北京高层。他"谈笑有鸿儒,往来无白丁",上至恭亲王、李鸿章、曾纪泽、文祥、张之洞,下至郭嵩焘、徐继畲、李善兰等学者、官僚,交往的都是当时中国的政治与文化精英。这使他的眼界跟大多数在基层的西方宣教士迥异。丁韪良精通东西方多种语言,熟读东西方典籍,因此说起"翰林院"和"科举制"来,就显得驾轻就熟,写起中国的文、史、哲也能将东西方典故随手拈来,以作对比,超出寻常就事论事的视野。 京师同文馆有统一的课程设置和管理章程,基本不学"四书五经"之类的传统科目,被人视为中国近代新式学校的发端,也是中国最早采用班级授课制的学校。同文馆开创时期的课程,只限于外国语言文字,同时学习中文课程。英、法、俄各文馆也各请外国教师一名,事先有个商定:只准教学生学习语言文字,是万万不准传教的。到了1866年,同文馆增设了天文算学馆,讲习天文和算学。但并非教中国传统的内容,而是引进了西方近代学科知识,且招生对象是科举举人、进士及国子监贡生等所谓"正途"出身的人。为此清廷高层展开过一场激烈争论。反方强调,立国的宗旨在于崇尚礼义道德,而不能注重权宜之谋略;治国的根本在于正人心,而不能依赖技艺!认为拜洋人为师,简直是"丧心病狂"!正方则认为,洋人正是依仗先进的武器,大肆侵略别国的,大清国危在旦夕,所以必须"卧薪尝胆,共深刻励,以求自强"。文算学馆的设立,是京师同文馆由翻译学校变为近代普通学校的重要标志。 1876年后中国陆续在外国设立常驻使馆,同文馆为这些使馆提供了大量的译员。也有不少毕业生到各省担任外交译员及顾问的,后来这些毕业生渐渐升任了外交要职:1888年有升任使馆秘书的,1896年有升任驻外总领事及代办的,到1907年有4人分别出使日本、英国、法国和德国。也有一部分毕业生在国内进入政坛,有的在各地任知县、知府,有的在电报局、制造局、船政局或军事学校担任了要职,还有两名担任了皇帝的英文教师。 京师同文馆的建立,标志着北京近代学校的正式出现,为北京近代教育的发展,树立了样板,提供了借鉴,打下了思想的和制度的基础。1902年,同文馆并入于1898年创建的中国第一所具有现代意义的大学——京师大学堂。