为庆祝中国共产党成立100周年,北京市朝阳区总部企业联合会特别推出"HEF党建小课堂100系列"。本系列主讲党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等内容,希望通过我们的小课堂,能让大家学习到更多的党建知识,把党史学习教育作为提高思想政治素质的重大契机,充分发挥党史对总部企业的强大吸引力和感召力,引导大家全面认知历史、感悟组织光荣、感受自身责任。请记住我们的slogan是"学四史,守初心!"

新思想与社团

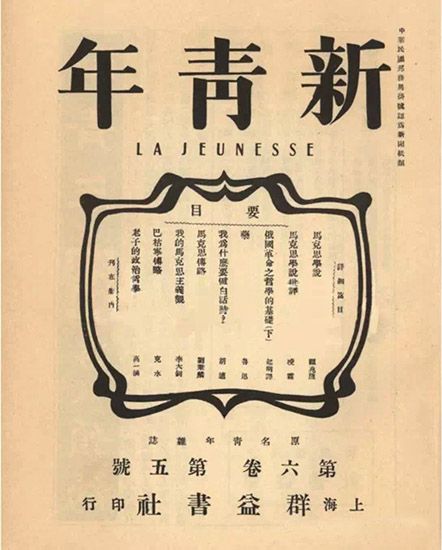

革新思想在晚清尤其是在甲午战争之后大量传入中国并影响年轻一族,而在民国初年这种影响随着陈独秀所创办的《青年》杂志(后改名为《新青年》)等刊物的发展以及白话文运动的推动,自由、反抗传统权威等思想,影响了学生以及一般市民。新文化运动高举民主、科学的大旗,从思想、文化领域激发和影响了中国人尤其是中国青年的爱国救国热情,从根本上为五四运动的出现奠定了思想基础和智力来源。社团组织在中华民国的发展,包括少年中国学会、工学会、新民学会、新潮社、平民教育讲演团、工读互助团等等,为五四运动在全国的开展奠定了组织基础。

高等教育发展

中国的科举制度在清末"新政"中,因学习西方及日本学制而改变,于1905年被废除。到了民初,北京大学、北京高等师范学校(现北京师范大学)等高校获得进一步的发展,尤其是北京大学,在校长蔡元培的领导下,引进了开放的学风,提出了"思想自由,兼容并包"的办学方针,李大钊、陈独秀、章士钊、胡适、辜鸿铭(英国文学)、刘师培、鲁迅(周树人,教中国小说史)、钱玄同(教音韵学)、吴梅(教戏曲史)、刘半农(教新文学)等被聘请于北大任教。北大同时注重培养学生独立自主开放进步的思想和精神,这种思想和精神成为五四运动的重要动力。

高等师范学校

国耻情绪

1914年8月23日,日本对德国宣战,经70多日激战,于1914年11月7日占领全部的德国租借地胶州湾。

1915年1月,日本向中国提出"二十一条",袁世凯在5月9日,接纳了其中大多数的要求,这原本日方要求保密的协定,为新闻界所得知,并发布该协定,激起了民族主义的情绪,使中国知识分子及民众对日本以及"卖国"的政府强烈不满,认为这是国耻,同时也引起了不少反日的活动,这种情绪在五四运动中进一步发展,并发挥了作用。

1917年8月14日,北洋政府向德国宣战,成为第一次世界大战的"参战国",即加入了协约国。

1918年初,日本向段祺瑞控制下的北京政府提供了大量贷款,并协助组建和装备一支中国参战军,其贷款还被用于安福国会庞大的贿选开支。

同年9月,北洋政府与日本交换了关于向日本借款的公文,作为借款的交换条件之一,又交换了关于山东问题的换文,其主要内容为:

胶济铁路沿线之日本国军队,除济南留一部队外,全部均调集于青岛。

关于胶济铁路沿线的警备:日军撤走,由日本人指挥的巡警队代替。

胶济铁路将由中日两国合办经营。

北洋政府在换文中,对日本的提议"欣然同意"。驻日公使章宗祥向日本政府亲递换文,后被北京学生痛殴。在第一次世界大战中中国对德宣战,与日本同为战胜国,但德国在山东的权益不仅没有收回,反而被日本扩大了,这一换文成为巴黎和会上日本强占山东的借口。

五四运动时的徐世昌政府